2006年世界盃決賽,法國隊與義大利鏖戰至延長賽。比賽第110分鐘,法國隊長齊內丁·齊丹(Zinedine Zidane)因頭部攻擊義大利中衛馬爾科·馬特拉齊(Marco Materazzi)遭主裁判出示紅牌驅逐出場。2006世界盃紅牌事件成為當年的關鍵轉折,也為齊丹的球員生涯畫下句點。

將以專題角度整理事件全貌,回顧齊丹的生涯歷程與技術風格,並分析紅牌事件的背景、輿論反應與歷史定位。此外,亦將探討他從球員到教練的角色轉換,評估這場告別對其足球形象所帶來的長期影響。

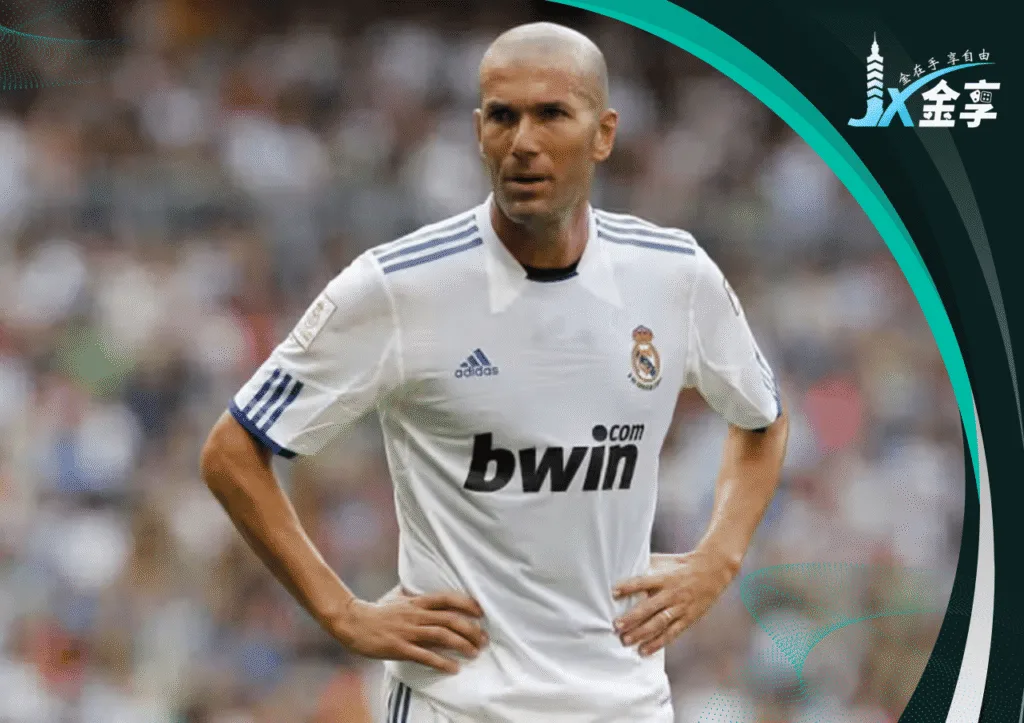

齊丹的光榮時刻

齊內丁·齊丹(Zinedine Zidane)出生於1972年6月23日,成長於法國南部馬賽的移民社區拉卡斯特朗,家族來自阿爾及利亞的貝爾貝爾族。他的成長背景與身份認同,對其日後球場內外的性格特質與行為選擇皆有深遠影響。從小接觸街頭足球的他,展現出過人控球與視野,14歲進入法國坎城青訓系統,並在1989年完成法甲初登場。

職業生涯初期,齊丹先後效力坎城、波爾多與義大利豪門尤文圖斯。在尤文,他逐步轉型為攻擊型中場核心,協助球隊奪得義甲冠軍與歐洲超級盃,並於1998年榮獲世界足球先生與金球獎,成為當時歐洲最具影響力的中場球員之一。他以沉穩控球、節奏掌握與關鍵時刻決定比賽的能力聞名於世,擁有卓越的腳下技術與強烈的比賽閱讀能力。

1998年世界盃為齊丹帶來生涯最重要的里程碑。他在決賽對巴西的比賽中攻入兩球,帶領法國首度奪下世界盃冠軍,也鞏固其在國家象徵層面的地位。2001年,他以當時世界紀錄的7,700萬歐元轉會至皇家馬德里,成為銀河艦隊的重要一員。2002年歐冠決賽對勒沃庫森的左腳凌空抽射,更被譽為歐冠史上最佳進球之一,展現他在關鍵賽事中的決定性角色。

齊丹的球員生涯不僅以榮譽為標誌,也時常伴隨激烈的場上情緒與偶發的紀律爭議。他在1998年世界盃小組賽因踩踏對手遭紅牌罰下,也曾於義甲聯賽與對手發生衝突。他的個性複雜,一方面極度冷靜與謙和,另一方面也可能因刺激而迅速反應。這些性格特質在他職業生涯的最後一場比賽:2006年世界盃決賽再次浮現,並最終定格為一張紅牌的歷史瞬間。

2006世界盃紅牌事件重現與決賽過程

2006年7月9日,世界盃決賽在德國柏林奧林匹克體育場舉行,由法國對陣義大利。這場比賽不僅是全球關注的焦點,也是齊丹職業生涯的最後一役。年滿34歲的他原已於2004年自國家隊退休,後來在2005年應主教練多梅內克(Raymond Domenech)之邀重返國家隊,帶領法國挺進決賽,過程中先後擊敗西班牙、巴西與葡萄牙,表現可謂超水準。

比賽開始僅七分鐘,齊丹便以一記罕見的「勺子點球」(Panenka Penalty)破門,為法國取得領先。這顯示他在壓力下仍保有極高技術水準與心理素質。然而第19分鐘,義大利利用角球由馬特拉齊(Marco Materazzi)頭槌扳平比分,雙方陷入拉鋸。之後法國數度創造破門機會,但均未能轉化為進球,包括下半場與延長賽中的一記齊丹頭槌射門,被布馮(Gianluigi Buffon)撲出。

比賽進行至延長賽第110分鐘,場上風雲突變。雙方在無球狀態下產生口角,齊丹突然轉身用頭部猛力撞擊馬特拉齊胸口。馬特拉齊倒地,主裁判厄爾金多(Horacio Elizondo)在與助理裁判與第四裁判商議後,於無現場轉播畫面回放輔助的情況下,出示紅牌將齊丹驅逐出場。

這一事件瞬間震驚球場與全球觀眾。作為隊長與核心球員,齊丹的退場意味著法國少一人應戰,且無法參與即將到來的點球大戰。比賽最終在0比1失去齊丹後進入PK階段,法國以3比5不敵義大利,錯失冠軍。齊丹則未能以奪冠作為職業生涯的收尾,而是以紅牌謝幕,成為世界盃史上唯一在決賽中被罰下的金球獎得主。

此事件當下並無詳細解釋,齊丹在退場時保持沉默,從他走過金盃旁離場的背影,到頒獎典禮上缺席皆被媒體廣泛報導與解讀。此舉引發全球球迷與媒體的激烈討論,也成為日後無數訪談與紀錄片的核心素材。對於一位技術至上的球員而言,這樣的落幕無疑充滿張力與矛盾。

馬特拉齊的挑釁、齊丹的反應與輿論分歧

齊丹在2006年世界盃決賽中的頭槌事件迅速引爆國際輿論關注,其動機與背景成為當時最受爭議的焦點。比賽當下並無明確轉播畫面捕捉事發始末,但賽後FIFA透過第四裁判與場邊觀察確認事實後,對齊丹開出直接紅牌。事發後,外界對兩位當事人的言行產生高度興趣,並要求進一步說明。

義大利中後衛馬特拉齊(Marco Materazzi)在比賽後接受媒體訪問時,否認種族歧視或侮辱齊丹母親的指控。他表示:「我絕對沒有罵他媽媽,我說的是他姐姐。」馬特拉齊指出,當時兩人因拉扯球衣產生爭執,齊丹要求他「不要碰他的球衣」,而他則回嗆「寧可要他姐姐」,該言論被認為具有性暗示與人身攻擊的成分。

齊丹則在決賽三天後接受法國電視台TF1的專訪中作出回應。他表示馬特拉齊的言語涉及對母親和姐姐極端侮辱,並明確指出:「我知道我不該這麼做,但我也不能容忍那樣的話。」他未就具體語句詳述,但強調自己的反應是一種情緒性失控,也是一種人類本能的反擊,而非蓄意暴力行為。

FIFA隨後對兩人展開調查,並於7月20日宣布處分決定:齊丹被禁賽3場(因已退休改為參與社會服務)、罰款7,500瑞士法郎;馬特拉齊則被禁賽2場,罰款5,000瑞士法郎。這樣的判決在國際間引發兩極反應,一方面肯定FIFA對語言挑釁與身體暴力的平衡處理,但也有人質疑是否足以彰顯言語暴力的嚴重性。

輿論層面,歐洲媒體普遍呈現分歧態度。法國主流報紙《Le Monde》、《L’Équipe》多以「悲壯」與「英雄式落幕」來描述齊丹的紅牌事件,強調他生涯的整體貢獻與面對挑釁仍保持克制多時;義大利媒體則多強調馬特拉齊未觸犯人身底線,認為齊丹行為已逾越職業運動員應有界限。國際媒體如BBC與ESPN則較偏中立立場,重點放在事件本身對比賽勝負與足球形象的衝擊。

這場衝突凸顯了足球場上非身體接觸類挑釁與報復性反應之間的裁判尺度與職業道德界線模糊。齊丹作為法國代表性運動員,他的紅牌不僅是技術層面的犯規,更引發了關於球場倫理、言語挑釁與個人尊嚴之間衝突的深層討論,也讓這場世界盃決賽成為足球史上最具象徵性的告別舞台之一。

足球偶像的非典型告別

2006年世界盃決賽的紅牌事件,已成為現代足球史上最具代表性的告別場景之一。齊丹(Zinedine Zidane)並非第一位在國際賽中領紅的明星球員,但其紅牌所觸發的文化與歷史意義遠超越單場比賽本身。作為一名多次榮獲世界足球先生、金球獎與世界盃冠軍的球員,他的離場方式違反了人們對「傳奇謝幕」的既定想像,也因此留下了更深遠的討論空間。

從歷史層面來看,齊丹的紅牌告別不僅記錄在世界盃決賽的技術報告中,也成為影像資料庫中反覆播放的經典片段。在比賽翌日,《紐約時報》(The New York Times)形容這是一場「技術與情緒並行的對決」,而齊丹「用頭槌畫下了一段榮耀與衝突交織的句點」。此評價概括了多數觀察者的矛盾心理——對他場上表現的讚賞,與對離場方式的遺憾交錯並存。

從文化符號的角度來看,齊丹的紅牌事件突破了體育範疇,進入藝術與社會學層面的分析。法國知名哲學家阿蘭·芬基爾克羅(Alain Finkielkraut)曾在訪談中指出,齊丹的行為「既是失控,也是一種文化上的抗議」,象徵著身分認同、榮譽防線與尊嚴底線的交集。此論點也呼應齊丹作為阿爾及利亞移民之子的身分,在多元文化與主流社會價值衝突下形成的個人意識。

事件過後,齊丹的形象在法國國內未因紅牌而崩壞,反而進一步強化其真實、不做作、忠於本性的個人特色。根據《巴黎人報》(Le Parisien)2006年7月進行的全國民調,超過61%的法國民眾表示「理解齊丹的反應」,其中年輕族群與移民背景社群更傾向支持他捍衛尊嚴的選擇。

同時,這場紅牌也間接改寫了體育敘事中對於完美退場的想像。與過去如貝利(Pelé)、馬拉度納(Diego Maradona)等球王在生涯尾聲因狀態下滑或非正式場合默默引退相比,齊丹選擇在最高舞台、以爭議方式結束,雖然不合常規,卻極具戲劇張力,進一步加深了他作為球壇傳奇的記憶深度。

至今,該紅牌事件仍被列入各大媒體評選的世界盃十大經典時刻與最具爭議判決榜單中,不僅因其突發性與比賽影響,更因齊丹本身地位所造成的象徵擴張。這讓該事件成為學術與媒體跨界討論的案例,涉及運動道德、情緒管理、種族議題與公共人物責任等多重維度。

總結而言,齊丹的紅牌事件所構成的歷史定位,遠不只是一次紀律違規紀錄,而是對於職業運動員身分、人格與時代背景的複合式展現。這種非典型的告別方式,不僅未削弱齊丹的地位,反而使他成為一種更立體、更具現代感的足球偶像範本。

齊丹形象的重建與實力再證明

2006年世界盃紅牌事件一度使外界質疑齊內丁·齊丹(Zinedine Zidane)的形象與未來發展,尤其是在他以隊長身份、球員生涯的最後一場比賽中被驅逐出場,為法國痛失冠軍添上難以忽視的陰影。然而,隨著時間推進,齊丹逐步轉型為教練,並在執教皇家馬德里期間取得多項歷史級成就,不僅重建個人聲望,更以實績證明其戰術思維與領導能力足以比肩其球員生涯。

退役後,齊丹一度淡出媒體視野,僅偶爾出席公益活動與擔任品牌代言人。他於2009年正式回歸皇馬,擔任主席弗洛倫蒂諾·佩雷斯(Florentino Pérez)的顧問,之後逐步進入球隊管理體系。2014年,他擔任皇馬B隊(卡斯蒂亞)總教練,展開基層歷練,累積實務經驗,為未來一線隊執教奠定基礎。

2016年1月,齊丹接替貝尼特斯(Rafael Benítez)成為皇家馬德里一軍總教練,開啟他作為主帥的第一個完整任期。在他的帶領下,皇馬自2016年至2018年創下歐洲冠軍聯賽三連霸(2015–16、2016–17、2017–18賽季),成為歐冠改制以來首位連續三年奪冠的主帥。這一成就不僅彰顯其戰術調度能力,更展現他在管理更衣室氣氛、激勵巨星球員如C羅(Cristiano Ronaldo)、莫德里奇(Luka Modrić)等方面的穩健作風。

與球員時代情緒主導的風格相比,教練齊丹呈現出明顯的「控場型管理者」形象。他在公開場合謹慎發言,執教風格強調紀律、效率與團隊配合,鮮少爆發情緒衝突。他的球員時期「瞬間爆發」的性格在教練角色中被有效收斂,轉化為更具威信的領導方式,使得他的紅牌過去式在新角色中逐漸淡化。

即便如此,外界對齊丹的戰術深度仍有不同評價。一派認為他擅長調節球隊氣氛與處理壓力賽事,是結果導向型教練;另一派則質疑其缺乏明確戰術系統,更多依賴個人魅力與球星發揮。然而無論評價如何,他帶隊的勝率與奪冠紀錄都具備高度說服力,使他在退役後成功建立第二段傳奇。

此外,齊丹身為少數成功由球員轉型為頂級教練的案例之一,其歷程也被視為運動員生涯轉型的典範。他的執教歷程反映出「紀律與尊嚴」仍是其職涯主軸,只是方式不再以場上身體對抗展現,而是透過場邊決策與團隊穩定達成。

總結而言,齊丹的教練生涯證明了「紅牌事件」雖為其球員生涯定格畫面,卻非其職業形象的終點。他以另一種形式回到最高舞台,再次帶領球隊締造歷史,讓外界對他的評價不再停留在2006年的那記頭槌,而是轉向一位全面領袖的長期貢獻。

足球下注歷史的轉折畫面

2006年世界盃決賽,是一場技術與戰術水準都極高的比賽,但最終被齊丹(Zinedine Zidane)的紅牌事件主導了歷史記憶。這起事件不僅影響法國的最終命運,也在當時的全球足球投注市場上掀起劇烈波動。作為比賽場上的核心球員,齊丹的退場對勝負走向產生直接影響,也讓此戰成為早期體育博彩分析中非技術因素致勝的代表案例。

比賽的勝負,往往不僅取決於數據與戰術佈局,還牽涉到球員情緒、臨場反應與偶發因素的連鎖效應。這對於投注玩家而言,尤其是一場關鍵賽事的串關組合下注策略,更需納入多面變因判斷,而非僅依靠基本面分析。

若你希望在觀看比賽的同時,進一步註冊體驗投注策略的即時判斷與變化,金享娛樂城提供完整的體育盤口選項,包含讓分、大小分、紅牌/黃牌、角球、特別事件投注(如球員是否會被罰下、進球時間區間)等,讓你能針對每一場國際賽事進行細緻分析與預測。

此外,金享娛樂城也支援多場比賽串關玩法,結合早盤佈局與滾球即時投注,無論你偏好依照歷史數據制定策略,還是專注即時盤口變化、觀察比賽情勢調整下注,都能找到合適的操作空間。